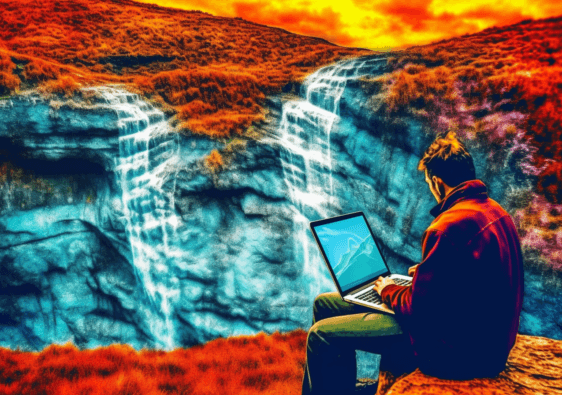

Il y a un fil rouge qui relie les jeunes Chinois qui “refusent le 996” et les trentenaires/quarantenaires occidentaux qui lâchent leur badge d’entreprise pour un sac à dos et un calendrier plus lent. Je le vois partout où je pose mon laptop : le nomadisme n’est plus un style de vie Instagram — c’est devenu une contestation douce, une manière de sortir d’un travail qui nous use pour créer une vie intentionnelle, alignée avec notre ikigai.

J’y ai mis les pieds moi aussi : j’ai quitté la course, j’ai ralenti, j’ai appris à travailler moins et mieux. Et au passage, j’ai découvert des communautés qui réinventent le travail — en Chine comme en Occident — loin des open spaces et des injonctions au “toujours plus”.

Chine: du “996” à la vie lente en micro‑communes

En Chine, la pression du “996” (9h–21h, 6 jours sur 7) a fait naître une contre‑culture qu’on connaît sous des mots devenus viraux: tang ping (s’allonger), bai lan (laisser aller), et ce rejet de la “rat race” qu’on appelle aussi neijuan (l’involution). Sur le terrain, ça se traduit par des micro‑communautés informelles: colivings à la campagne, colocations artisanales dans des villes secondaires (Yunnan, Hainan), fermes partagées où l’on télétravaille le matin et on jardine l’après‑midi.

- On y mutualise le logement, les repas, parfois des ateliers (céramique, code, photo).

- On freelancise les revenus (design, e‑commerce, dev), on réduit les coûts fixes, on gagne du temps de vie.

- On choisit des rythmes: 4 jours/semaine, plages sans réunion, projets courts et choisis.

Info box — À ne pas confondre:

- L’expression “anti‑rat race” existe aussi… dans des textes de politique industrielle chinoise visant à limiter la concurrence destructrice dans certains secteurs. Rien à voir avec ces micro‑communes de vie lente.

- Autre confusion fréquente: le “peuple des rats” de Pékin désigne des populations vivant dans des sous‑sols insalubres — un drame social, sans lien avec le nomadisme par choix.

Ce qui m’inspire là‑dedans, c’est la radicalité quotidienne: baisser ses dépenses, ralentir volontairement, cesser de se définir par un titre de poste. Le nomadisme devient une pédagogie personnelle de la sobriété choisie.

Occident: la désertion du bureau, entre politique et quête de sens

En 2025, j’entends de plus en plus “je veux partir” — politique, coût de la vie, charge mentale. Un papier de MarketWatch (octobre 2025) résumait bien le mouvement: des quadras solos, revenus stables, qui envisagent neuf mois à l’étranger et trois aux États‑Unis. Les chiffres l’attestent: le désir de migrer atteint un record (Gallup 2023), et 4 Américains sur 10 pensent qu’un départ les rendrait plus heureux (Harris Poll 2025).

Mais la désertion n’est pas une fuite simple: c’est une ré‑ingénierie de vie. Les points durs reviennent toujours:

- Fiscalité: éviter la double imposition, comprendre le seuil des 183 jours, déclarations type FBAR/FATCA. Un fiscaliste international change la donne.

- Visas: D8 portugais (freelance), Profession Libérale en France, ou autres visas nomades d’un an — utiles pour “tester” une nouvelle base.

- Santé/retraite: assurance internationale (soins courants + rapatriement), épargne retraite (ex. solo 401(k), PER pour la France), double matelas d’urgence (USD + monnaie locale).

Je partage l’avis des conseillers cités: on ne “s’échappe” pas de tout. La solitude existe, et les nouvelles contraintes aussi. Il faut un plan qui marie liberté et stabilité.

Slow travel et housesitting: la résistance par la douceur

La lenteur, c’est ma meilleure arme anti‑rat race. En 2025, la nomade Jessica Holmes a remis un coup de projecteur sur une pratique que j’adore: le housesitting. Elle a montré comment trois ans de voyages avec des gardes de maison réguliers pouvaient faire chuter une empreinte carbone d’environ 80% par rapport à un tourisme accéléré — parce qu’on utilise l’existant et qu’on reste plus longtemps.

Quelques repères utiles:

- Selon la Sustainable Hospitality Alliance, l’hôtellerie représente ~1% des émissions mondiales; une nuit d’hôtel moyenne, c’est 15–30 kg de CO₂. Le housesitting réduit drastiquement ces postes en réutilisant une maison déjà chauffée/équipée.

- Le marché du pet sitting pesait environ 2,69 Md$ en 2024 et pourrait dépasser 5,14 Md$ d’ici 2030 (CAGR ~11,8%). Cette économie de confiance soutient un slow travel sobre et local.

- Bonus humain: vivre un quartier, connaître le boulanger, marcher le même parc avec un chien… On réapprend l’ancrage.

Conseil d’expert:

- Alternez: 4–8 semaines de housesit, puis 2–3 semaines en location longue locale pour respirer. Ça évite de transformer votre liberté en Tetris logistique.

Ikigai: réinventer le travail de l’intérieur

Je vois le nomadisme contestataire comme un laboratoire d’ikigai. La boussole n’est pas “où aller”, mais “qui devenir”. Mon canevas en 4 cercles:

- Ce que j’aime: écrire, transmettre, apprendre.

- Ce dans quoi je suis bon: stratégie de contenu, facilitation, produits digitaux.

- Ce dont le monde a besoin: pédagogies de sobriété, compétences transférables.

- Ce pour quoi je suis payé: missions éditoriales premium, formations, ateliers.

Exercice rapide:

- Éliminez un revenu qui n’a plus de sens (le client “vampire”). 2) Ajoutez un créneau d’œuvre personnelle hebdomadaire (mini‑produit, essai). 3) Bloquez un “deep day” sans réunion. 4) Mesurez l’énergie plutôt que les heures.

Paradoxes et garde‑fous: résister sans reproduire

- Précarité cachée: freelancing dispersé, cash‑flow irrégulier. Réponse: 6 mois de runway et 2–3 clients “ancre”.

- Gentrification: loyers qui s’envolent dans les hubs nomades. Réponse: privilégier locations longue durée, coliving géré localement, éviter Airbnbs en pénurie.

- Burnout… de la liberté: trop de déplacements tue l’attention. Réponse: 3–6 mois par base, saisons stables.

À retenir

- La contestation la plus puissante reste quotidienne: budgets sobres, horaires courts, travail choisi.

- L’impact positif vient de la durée et du respect des lieux: rester longtemps, contribuer localement, apprendre la langue.

“Déserter sans fuir”: mon plan en 10 étapes

- Vision claire: une page “vie idéale” (rythme, revenus, lieux, contributions).

- Budget de vie lente: plafond mensuel (logement ≤ 30% des revenus, transport ≤ 10%).

- Runway 6–12 mois + deux fonds d’urgence (devise d’origine et locale).

- Visa avant billet: ciblez 1 pays avec visa simple (D8, PL, ou équivalent) pour ancrer l’année 1.

- Stack administratif: banque multi‑devises, facturation, comptable/fiscaliste international.

- Santé: assurance internationale + télé‑médecine + check‑ups programmés.

- Cadre de travail: 4 jours/semaine, 1 journée deep work, 2 sprints de 90 min/jour.

- Communauté: un hub “soft” (Tirana, Chiang Mai, Medellín) + 1 collectif/coliving aligné.

- Apprentissage: 1 compétence rare/an (IA appliquée, no‑code, facilitation).

- Contribution locale: mentorat, ateliers, achats chez les indépendants du quartier.

Éthique du nomadisme contestataire

- Payer au prix juste, et pas “au plus bas”.

- Employer des services locaux, coworkings indépendants, transports publics.

- Transmettre sans imposer: ateliers gratuits, open source, rencontres bilingues.

- Ralentir pour laisser de la place: moins de vols, plus de trains, saisons complètes.

Trois modèles économiques lents et robustes

- Studio artisanal solo: 3 offres “signature”, carnets d’attente, aucune urgence.

- Produit pédagogique: une formation asynchrone + cycles de cohortes 2 fois/an.

- Co‑op de freelances: mutualisation commerciale, barèmes transparents, temps protégé.

Bon à savoir

- La “loneliness curve” du nomade culmine souvent entre mois 3 et 6. Anticipez: rituels hebdo (sport, café‑écriture), cercles de parole, bénévolat.

Mon retour d’expérience

Le jour où j’ai remplacé “plus vite, plus loin” par “plus lent, plus proche”, tout a changé: finances apaisées, travail plus fin, liens plus denses. Quitter la rat race n’a rien d’héroïque: c’est une suite de petites décisions cohérentes prises chaque semaine. À force, la vie se réorganise autour de ce qui compte — et le travail reprend sa juste place.